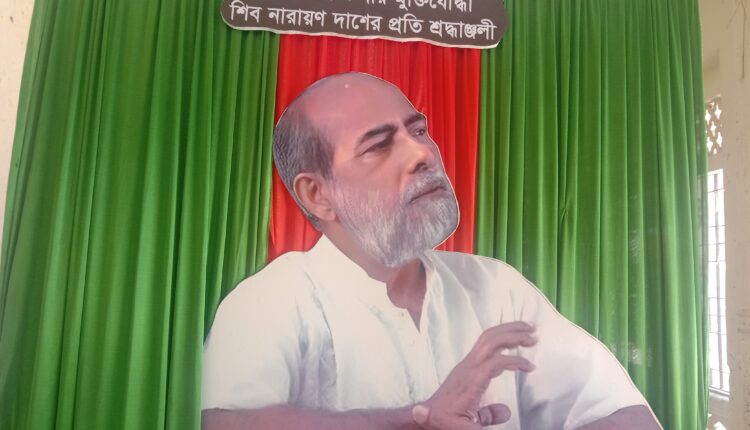

শিবুদা : আত্মপ্রত্যয়ী ও ত্যাগী মানুষের অন্যতম

।। মোতাহার হোসেন মাহবুব ।।

শিব নারায়ণ দাশ কুমিল্লার গর্বের সন্তান। বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রথম নকশাকার। ‘নকশাকার’ শব্দটি নতুন করে সংযোজিত হয়েছে। আমরা তাঁকে জাতীয় পতাকার প্রথম রূপকার হিসেবেই জানতাম। চিনতাম। একই আলোকে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধেরও কমতি ছিল না। যখনই তাঁর সাথে দেখা হয়েছে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলেছে। কুশলাদি জানার চেষ্টা করেছে। পূর্ব পরিচিত না হলে শিবুদা ঢালাওভাবে সবার সাথে কথা বলতেন না। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন- এমনটাও লক্ষ্য করেছি। কেউ কেউ এ বিষয়টিকে আত্মভিমান বলে থাকলেও ব্যক্তিক দিক থেকে মনে হয়নি। একবার সাহস নিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে গিয়ে খানিকটা অবাক হয়েছি। বললেন, ‘নেতা হওয়ার সাধ আমার কখনো ছিল না, এখনও নেই। তবে আগের অনেক চেনামুখ বিস্মৃতির আড়াতে চলে গেছেন। সালাম দিলে তাকিয়ে থাকি, কিছু বলতে পারি না। এটা আমারই ব্যর্থতা।’ পরক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমি আত্মসবর্স্ব নই তবে আত্মসম্ভ্রমকে ধারণ করি, দেশকে ভালোবাসি’। শুদ্ধ উচ্চারণে বলা তাঁর এ কথাগুলো এখনও কানে বাজে।

মনে আছে, ‘অশ্রু হলো বারুদ’ সংকলনের শেষ পৃষ্ঠায় তাঁর বক্তব্য এ রকম ‘এ সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকের দ্বারস্থ হয়েছি। সহযোগিতাও পেয়েছি। যারা সহযোগিতা করেন নি তাঁদের প্রতি কোনো প্রকার ক্ষোভ নেই।’ এতেই বুঝা যায়, তিনি কতটা উদারমনের মানুষ ছিলেন।

বিনয় সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত ‘আপন’ সাহিত্য সংকলন হাতে দিলে খুশি হতেন। বলতেন, ‘আমার খুব ইচ্ছে করে এ ধরনের একটি সংকলন প্রকাশ করতে, পারিনি।’ ‘অশ্রু হলো বারুদ’ নিয়ে প্রশ্ন করলে বলেন, ‘ওটা সময়ের তাগিদে ক্ষুদ্র প্রয়াস।’ এ প্রয়াসইতো সাড়া জাগিয়েছিল! তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। কিছু বলেন না।

আসলে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কাল থেকেই শিবুদা’কে চিনি। তাঁর কর্মমুখর দিনগুলো এখনও চোখে ভাসে। তখন ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ছিলাম। শিবুদা ছাত্রশক্তি করতেন। একদিন কান্দিরপাড় অবিনাশ বাবুর পান দোকানের সামনে বললেন, ‘পোস্টার আঁকতে পারো?’ বলি, না। বললেন, ‘তা হলে তোমার কাজ নেই’। পোস্টার লেখার সহযোদ্ধা হয়েছিলেন আমার বন্ধু দীলিপ পোদ্দার। আঁকতেন শিবুদা। পোদ্দার সহযোগিতা করতো। আমি বলতাম, পোদ্দারি ছাড়া তোমার কোনো কাম নাই। সে হাসতো। অধ্যাপক দিলীপ পোদ্দার এখন কুমিল্লা পূর্বাশা ও মধুমিতা কচিকাঁচায় মেলার কোষাধ্যক্ষ। দক্ষ সংগঠক।

শিবুদা’র পোস্টার লেখা সম্পর্কে একদিন কথাস্থলে বললেন, ‘জানো, মাহবুব, পোস্টার লেখার জন্য একদিন আমাকে ঢাকা ভার্সিটির একটি হলে দুইদিন আটকে রাখা হয়েছিল। আটকে থাকা অবস্থায় ছয়শ পোস্টার এঁকেছিলাম।’

শিবুদা’র একথাটির সত্যতা মিলে ১৯৭০ সালের ডাকসুর নির্বাচনে মুহসিন হল ছাত্র সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত মহিউদ্দিন আহমদের বয়ানে। তিনি বলেছেন:

‘শিব নারায়ণকে আমি চিনি না। তিনি কুমিল্লায় থাকেন, ছাত্রলীগ করেন। ডাকসু নির্বাচনের আগে কাকতলীয়ভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়। তাঁর হাতের লেখা খুব সুন্দর। আমি তাকে অনুরোধ করি আমাদের জন্য কয়েকটা পোস্টার লিখে দিতে। শিব নারায়ণ রাজি হন। তিনি ছিলেন একটু বোহেমিয়ান টাইপের। তাঁর উপর আমার ভরসা ছিল না। তাঁকে হলের ছয়তলার একটা রুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে দিই। বিস্তর পোস্টার পেপার আর রং-তুলির জোগান দেওয়া হয়। চা-সিগারেট, খাবারদাবার সময়মতো পৌঁছানো হয়। বাথরুমে যাওয়ার দরকার হলে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়। দুইদিন পরে যখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, তখন আমাদের ভা-ারে প্রায় ৬০০ পোস্টার।’

(এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল, পৃ. ৪৫)

জাতীয় পতাকার বিষয়ে কেউ রূপকার বলেন। কেউ নকশাকার বলেন। যে যা-ই বলুক মহিউদ্দিন আহমদের ভাষ্য অনুযায়ী প্রকৃত ঘটনা এরকম:

“৬ জুন রাতে আমি ইকবাল হলে যাই। ১১৬ নম্বর কামরায় ঢুকতেই দেখি একজন এক টুকরা কাপড়ে কী একটা আঁকছেন। দেখলাম বটলগ্রীণ জমিনের মধ্যে একটা লাল সূর্য, সূর্যের মধ্যে সোনালি রং দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকছেন শিব নারায়ণ। তখন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় অফিস ছিল বলাকা বিল্ডিংয়ের তিনতলায় এক কোণে। পাশে ‘পাক ফ্যাশন টেইলার্স’ নামের একটা দরজির দোকান। দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা সবাই বিহারি। মানচিত্র আঁকার আগেই বটলগ্রিন ও লাল কাপড়ের টুকরো দুটো এই দোকানেই সেলাই করা হয়েছিল। এভাবেই তৈরি হয় একটি পতাকা। পতাকার প্রাথমিক ডিজাইনে মানচিত্র ছিল না। মানচিত্র সংযোজনের প্রস্তাব দেন সিরাজুল আলম খান, যাতে কেউ ‘মুক্ত বাংলা’ তৈরির স্ক্যান্ডাল ছড়াতে না পারে।”

আমি ‘আপন’ সাহিত্য সংকলনের একটি সংখ্যায় আ স ম আবদুর রবের একটি ‘শুভেচ্ছা বার্তা’ প্রকাশ করেছিল। ওই সময় কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, শিব নারায়ণ দাশের তৈরি পতাকাটিই তিনি ৭ জুন পল্টনে ছাত্রলীগের প্যারেডে উত্তোলন করেছিলেন। একটি বাঁশের লাঠিতে বাঁধা ছিল ওই পতাকা। প্যারেড সালাম গ্রহণ শেখ মুজিব। তাঁর দুই পাশে ছিলেন নুরে আলম সিদ্দিকী ও শাহাজাহান সিরাজ। প্যারেড শেষে তিনি লাঠিসহ পতাকাটি শেখ মুজিবের হাতে দেন।

প্যারেড কেন হয়েছিল? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট বহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি হত্যা করা হয়েছিল। এরই প্রতিবাদে এ প্যারেডের আয়োজন করা হয়েছিল। প্যারেডে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে ছাত্রলীগের যে ব্যানার ব্যবহার করা হয়েছিল, তা-ই প্যারেডে ব্যবহার করা হয়।

আপনাকে স্বাধীন বাংলায় প্রথম পতাকা উত্তোলক বলা হয়। এ প্রসঙ্গে যদি কিছু বলতেন?

আসম আবদুর রব বলেন, ১৯৭১ সালের মার্চের ২ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা শিব নারায়ণ দাশের তৈরি পতাকাটি যা ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্যবহার করা হয়েছিল একই পতাকা আমি উত্তোলন করি। উচ্চস্বরে বলি, ‘এটা আমাদের স্বাধীন বাংলার পতাকা’ তখন চারদিকে মুহুর্মুহ স্লোগান চলছে: বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো- বাংলাদেশ স্বাধীন করো’।

পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে মহিউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘বাঁশের খুঁটিতে বাধা পতাকাটি পোর্টিকোর ওপর দাঁড়নো নেতাদের হাতে দেওয়ার জন্য উঁচু করে ধরা হলো। রেজাউল হক মুশতাক বাঁশটিট ধরে রবের হাতে দিল। পতাকাটি সে নূরে আলম সিদ্দিকী কিংবা অন্য কারও হাতেও দিতে পারত। কিন্তু আমাদের গ্রুপের নেতা হিসেবে রবের হাতে দেওয়াটাই সাব্যস্ত করল যে। রব বাঁশটি ধরে বেশ কয়েকবার ঘোরালেন।…. তারপর পতাকাটা হাতে হাতে ঘুরল। পরদিন দৈনিক পাকিস্তান-এ ছাপা হওয়া ছবিতে দেখা গেল, কপালে রুমাল বাঁধা রবের হাতে পতাকা। এভাবেই রব স্বাধীন বাংলার পতাকার উত্তোলক হয়ে গেলেন’। (এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল, পৃ. ৮০)

আমি যখন আ স ম আবদুর রবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম তখন জাসদ ভাগ হয় নি। পরে হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বে জাসদ (ইনু) ও আসম আবদুর রবের নেতৃত্বে জেএসসি (রব) গঠিত হয়। এরপর জাসদ ইনু থেকে বের হয়ে মঈন উদ্দিন খান বাদল এমপি, শরীফ নূরুল আম্বিয়া ও নাজমুল হক প্রধান এমপি’র নেতৃত্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-আম্বিয়া) গ্রুপের সৃষ্টি হয়। দলের এসব ভাঙ্গনে শিব নারায়ণ দাশ প্রায়শ ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।

একথা অস্বীকার করার জো নেই- জাসদ নেতাদের বুর্জোয়া ও উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবন যাপনে কোনো সময়েই আওয়ামী লীগের চেয়ে ভিন্ন ছিল না। শিবুদা সাদামাটা জীবনে অভ্যস্থ ছিলেন। সঙ্গত কারণে দলীয় নেতাদের চাল-চলন তাঁর কাছে পছন্দনীয় হয়ে ওঠে নি।

দুই.

গত ২৪ মে শিব নারায়ন দাশ স্মরণ পর্ষদের আয়োজনে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার নকশাকার ‘শিব নারায়ণ দাশ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বীরচন্দ্র নগর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ স্মরণসভায় জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ অব্দি তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। তাঁদের কেউ শিব নারায়ণ দাশের ব্যক্তিজীবন, কেউ সামাজিক জীবন, কেউ রাজনৈতিক জীবন নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কে কী বলেছেন তা নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সান্ত¡না তাঁরা সবাই আত্মপ্রত্যয়ী ও ত্যাগী এ মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দূর-দূরন্তে থেকে এসে কুমিল্লায় একত্রিত হয়েছেন। অকৃত্রিম মানসিকতায় শ্রদ্ধা জাগিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, জীবৎকালে শিব নারায়ণ দাশের সুখে দুঃখে আমরা কতটা আন্তরিক হতে পেরেছি? একবাক্যে বলবো তেমনটা পারিনি যতটা শিব নারায়ণ দাশ চেয়েছিলেন।

একথা সত্য, অসুস্থবস্থায় কেউ কেউ শিব নারায়ণ দাশের সুচিকিৎসার জন্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন। কিন্তু সেটা তো অন্তিম মুহূর্তে। ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শিব নারায়ণ দাশ যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তা হয়তো এখন অনেকেই গর্বের সাথে উচ্চারণ করবেন। জীবৎকালে কী কেউ তাঁর অবদান সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন? আমার জানা মতে তেমন তথ্য নেই। অপরাধীদের তালিকায় আমিও একজন- একথা বলতে দ্বিধা নেই। কারণ শিবুদা ‘গণশক্তি’ পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য আমার বাসায় পরপর দুবার এসেছিলেন- এ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হওয়ার জন্য। আমি মুখের উপর না বললেও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এ অপরাধবোধ আমাকে আজও তাড়িত করে।

মনে আছে, স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভিপি শাহআলমের যখন প্রচ- দাপট, সে-সময় একদিন শিব নারায়ণ দাশের প্রতি তাঁর রুক্ষ আচরণ প্রত্যক্ষ করেছি। আমি লিবার্টি সিনেমা হলের ব্যালকোনির এক কোণায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাশে বন্ধু চঞ্চল চক্রবর্তী। শাহআলম ভাইকে কিছু বলার সাহস তো দূরের কথা না দেখার ভান করে প্রস্থান করা উত্তম। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকের মতো শিবুদাও প্রস্থান করেন। এরপর শিবুদাকে কান্দিরপাড় এলাকায় কমই দেখেছি। শাহআলম ভাইও কুমিল্লা ছেড়ে নারায়ণগঞ্জ চলে গেলেন।

মনে আছে, শিবুদা যখন ঢাকার শাহবাগে ‘অন্তরে’ নামক একটি রেস্তোরা পরিচালনা করছিলেন তখন আমি ও মামুন সিদ্দিকী একদিন ওই রেস্তোরায় হাজির। অবশ্য মামুন আমাকে শাহবাগে নিয়ে গিয়েছিল একজন সাহিত্যিকের সাথে কথা বলার জন্য। তাঁকে না পেয়ে অন্তরে রেস্তোরায় প্রবেশমাত্র শিবুদা’র সাথে দেখা। মামুন তাঁকে চিনতো না। আমি পরিচয় করিয়ে দিই। শিবুদা স্মিত হেসে চা পানের আহবান জানান। আমাদের অন্য কাজের তাগিদ থাকায় চা পান না করেই চলে আসি। মামুন কী যেন বলতে চেয়েছিল। বলা হয়নি। শিবুদার স্নেহ-মমতা আমি পেয়েছি হয়তো তেমন হৃদ্যতা গড়ে ওঠেনি। শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি ছিল না।

তাঁর মৃত্যুর দুমাস আগে মোবাইল ফোনে হাবিব উল্যা চৌধুরী স্মারকগ্রন্থে লেখা দেয়ার অনুরোধ করেছিলাম। তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছে না। তুমি যখন বলেছো একটু সুস্থ হলে নিশ্চিত লেখা দেব। এরপর মঞ্জুরুল আজিম পলাশের লেখা সংগ্রহের জন্য তার বাসায় অবস্থানকালে ফোন করেছিলাম। তিনি সিরিভ করেন নি। এরপর তাঁর সাথে আর কথা হয় নি।

তিন.

জাসদের মতাদর্শ- নিউক্লিয়াসের পরিচালনা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বাঙালির ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভিত্তিক রাজনীতি ও বৈষম্যহীন স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন; অপরদিকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পাকিস্তানি কায়দায় দলীয় ও পারিবারিক শাসনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করার ব্যর্থ চেষ্টা, এই অপশাসনের মুক্তির লড়াই করেছেন শিব নারায়ণ দাশ। তাঁর এ বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন একই আদর্শের দলীয় নেতারা। তাদের প্রতি চরম ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দেখেছি শিব নারায়ণ দাশকে। শিবুদা আপনার স্বপ্ন কবে বাস্তবায়িত হবে জানিনা। কবে এ দেশে জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হবে জানিনা। আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক- এ শ্লোগানের কবে সমাপ্তি হবে- তাও জানিনা। ভাবি নি- আপনিও ব্যর্থ মনোরথে বিদায় নেবেন। তবে আপনি মৃত্যুঞ্জয়ী। বিশ্বাস করি, একদিন সত্যের পুনর্জাগরণ ঘটবে।

লেখক : সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক।