দ্রোহের দণ্ড

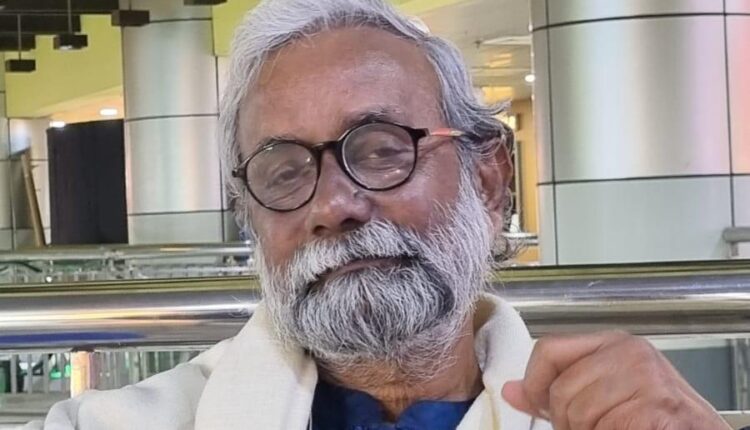

ড. আনোয়ারুল হক।।

শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য দণ্ডিত হয়েছেন এমন মুক্তিকামী মুক্তপ্রাণের সংখ্যা আধুনিক বিশ্বেও কম নয়। সেকালেও হয়েছে, একালেও নানা কায়দায় শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, প্রতিবাদী জনগণ দণ্ডিত, গুম, খুন হচ্ছেন। সেই প্রাচীনকাল থেকে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে, পাকিস্তানি আমলে এবং সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, স্বাধীন বাংলাদেশে গত চুয়ান্ন বছরে দলীয় শাসকদের অধীনে সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন হাজার হাজার প্রতিবাদী জনতা। শাসকরা বাঙালি হয়েও স্বাধীন বাংলাদেশে শোষণের, অত্যাচারের পূর্বসূরীদের ধারা অব্যাহত রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন, পুঁজিবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্তির কথা বলে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা জনগণকে শোষণ থেকে মুক্তি দেয়নি। ১৯৭১ সালে আবার স্বাধীনতা ও মুক্তির ডাক এসেছে। লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসেনি। পুঁজিবাদী শোষণ থেমে যায়নি। ব্রিটিশ আমলে বাংলার সম্পদ থেকে অর্জিত মুনাফা পাচার হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। ১৯৪৭ সালে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অর্থ পাচার হয়েছে পুঁজিবাদী শাসকের পশ্চিম পাকিস্তানের কোষাগারে। তারপরের ইতিহাসও সেই শোষণের পুনরাবৃত্তি। পঁচিশ বছরের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে বঞ্চিত বাঙালিরা রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ (জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘বাঙালির বাংলাদেশ’) নামে নিজেদের দেশ অর্জন করেছে। কিন্তু শোষণ-যন্ত্র নতুন চেহারায় নব্য পুঁজিপতিদের মাধ্যমে গত পঞ্চাশ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা এদেশ থেকে ধনী দেশগুলিতে পাচার হয়ে গেছে। মোটকথা, ধনীরা আরও ধনী হয়েছে, গরীব আরও গরীর হয়েছে। স্বাধীনতার ‘সুফল’ কিংবা ‘মুক্তি’ জনগণের ভাগ্যে কোনটাই জোটেনি। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়ে নির্যাতীত মানুষ এই শোষণ, অত্যাচার, গুম, খুন, লুটের বিরুদ্ধে যখনই কোন প্রতিবাদ করেছে. তখনই প্রতিবাদীর কণ্ঠ রোধ করে দেবার জন্য সেই প্রাচীন কায়দায় শোষক প্রতিবাদীর বুক লক্ষ্য করে গুলি করেছে। স্বদেশী হয়েও ফ্যাসিবাদী শাসক, বিদ্রোহীদেরকে চরম শাস্তি দিতে কসুর করেনি। গত বছরের ১৯২৪ সালের ২৪ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট অথবা ৩৬ জুলাই পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা, গুম, বিনা বিচারে আটক, পেটোয়া পুলিশী ও দলীয় গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়ে মুক্তিকামী, প্রতিবাদী জনগণকে ঠাণ্ডা মাথায় খুনের মতো মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে। যদিও তাদের শেষরক্ষা হয়নি।

মোটকথা, নির্যাতনের প্রয়োগ-চিত্র আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। রাজাদের আমলে যেটা হতো সরাসরি, বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে সেটা হচ্ছে তাঁবেদার বিচারকের হাতে প্রহসনের বিচারে, নৈরাজ্য দমনের নামে নৃশংস হত্যায়, মধ্যযুগীয় বর্বরতায়। আর তার মাত্রা আরও বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। একটানা গত ষোল বছরের স্বৈরতান্ত্রিক দুঃশাসনের প্রতিবাদে ‘বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন’ চলার সময়ে বিরোধীদের দমনে একুশ শতকের এই যুগেও নিষ্ঠুরতার যে ভয়াবহ চিত্র দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে, তার তুলনা কেবল মধ্যযুগীয় বর্বরতার সাথে মিলে। কিছু উদাহরণ, যেমন-

মধ্যযুগে ইউরোপ জুড়ে মুক্তচিন্তার লেখক শিল্পীদের বিরুদ্ধে তাদের রোষের মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে রাজশক্তির ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী, কূপমু-কতা, অন্ধত্ব, বিজ্ঞানের প্রতি অবিশ্বাস। একুশ শতকের প্রযুক্তির এই যুগেও স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো প্রাচীন এইসব ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। নিজেদের অন্যায় শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন নতুন কায়দায় তাদের অত্যাচারের কৌশলকে বেগবান করেছে। ন্যায়বাদী চিন্তা ও মানবিক মূল্যবোধের জন্য শাসকের গিলোটিনের কোপ থেকে বিশ্বের অনেক নামকরা কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, তাঁদের উল্লেখযোগ্য বহু সৃষ্টি এবং এর স্রষ্টারা রেহাই পায়নি।

অবাক করার মতো ঘটনা, দার্শনিক প্লেটো ৩৮৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হোমারের ওডিসিকে কাঁটছাঁটের সুপারিশ করেছিলেন। অপরিণত পাঠকের জন্য তিনি হোমারকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যার ফলে ওডিসির উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। গ্রন্থে গ্রীক স্বাধীনতার অভিব্যক্তি ছিল, এই কারণে শাসক ক্যালিগুলা হোমারের ওডিসিকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন। বিখ্যাত চীনা ধর্মগুরু ও দার্শনিক কনফুসিয়াস (৫৫৫-৪৯৭ খ্রী. পূ) তাঁর মতবাদ প্রচারে চীনের তৎকালীন রাজশক্তির রোষে পড়েছেন। শাসকযন্ত্র এই দার্শনিকের নিরীহ শত শত অনুসারীকে জীবন্ত কবর দিয়েছে।

বিশ্বজুড়ে শোষক শাসকের রোষে পড়ে নির্যাতিত হয়েছেন, খুন হয়েছেন, নির্বাসিত হয়েছেন, পুড়িয়ে মারা হয়েছে, জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে এমন শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, মুক্তমনা দ্রোহীর সংখ্যা অগণিত। বিশ্ববিশ্রুত তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন : ডিভাইন কমেডির লেখক দান্তে (১২৬৫-১৩২১), জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩), দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭), ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬), জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২), জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রুনো (মৃত্যু ১৬০০, ১৭ ফেব্রুয়ারি), দার্শনিক ভলটেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), কবি মিলটন (১৬০৮-১৬৭৪), ফরাসি লেখক মলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩), দার্শনিক রুশো (১৭১২-১৭৭৮), গল্পকার ডেনিয়েল ডিফো (১৬৬০-১৭৩১), কবি বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪), কবি ও দার্শনিক গ্যাটে (১৭৪৯-১৮৩২), দার্শনিক মানুয়েল ক্যান্ট (১৭২৪-১৮০৪), ঔপন্যাসিক বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), কবি শেলী (১৭৯২-১৮২২), কবি কীটস (১৭৯৫-১৮২১), কবি হুইটম্যান (১৮১৯-১৮৯২), দার্শনিক মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ঔপন্যাসিক টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), দার্শনিক মিল (১৮০৬-১৮৭৩), দার্শনিক ফ্লবেয়ার (১৮২১-১৮৮০), কবি ও নাট্যকার সুইনবার্গ (১৮৩৭-১৯০৯) এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২), গল্প লেখক মোপাঁসা (১৮৫০-১৮৯৩), কবি রসেটি (১৮৩০-১৮৯৫), হেনরি মিলার (১৮৯১-), জার্মান ঔপন্যাসিক রেমার্ক (১৮৯৮-১৯৭০), কথা সাহিত্যিক ডি এইচ লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০), কথা সাহিত্যিক জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১), কথা সাহিত্যিক এইচ জি ওয়েলস (১৮৬৬-১৯৪৬), সিনক্লেয়ার, জার্মান ধর্ম সংস্কারক মার্টিন লুথার কিং (১৪৮৩-১৫৪৬), ঔপন্যাসিক অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৫৪-১৯০০), কবি পাবেলু নেরুদা, কথা সাহিত্যিক বরিস পস্তারনাক, কথা সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিন, দার্শনিক টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫), কথা সাহিত্যিক ভ্লাদিমির নভোকভ, স্পেনীয় প-িত মাইকেল সারভেনটিস (১৫১১-১৫৫৩), ডাচ প-িত ও লেখক ইরামমাস (১৪৬৬-১৫৩৬) এঁরা। ভারতীয় উপমহাদেশে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) প্রথম ব্রিটিশ রাজরোষে পড়ে দুই বছরের সশ্রম কারাদ- ভোগ করেন। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘অনলপ্রবাহ’ রচনার দ্বিতীয় সংস্করণে ‘ইংরেজদের দাসত্বের বিরুদ্ধে’ গোলামী জীবনের প্রতিবাদ অন্তর্ভুক্ত করায় কলকাতার আদালত তাঁকে এই দ- দেয়। -(সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি : ২০১৮ : ৬৬৫)

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) ‘নীলদর্পণ (১৮৬০) ব্রিটিশ রাজরোষে পড়েছিল। চারণকবি মুকুন্দদাস (১৮৯২-১৯৪৮) গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশাত্ববোধক গান এবং যাত্রাভিনয়ের জন্য ১৯০৮ সালে গ্রেফতার হন ও জামিনে মুক্তিলাভ করেন। তাঁর ‘মাতৃপূজা’ গীত-সংকলনে ইংরেজ বিদ্বেষী গান প্রচারিত হওয়ায় মুকুন্দদাসকে তির বছরের কারাদ- এবং জরিমানা করা হয়। জরিমানা শোধ করতে গেয়ে তিনি নিঃস্ব হয়েছেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১২), কবি ও সংগীত সাধক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬১-১৯৪১), ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) এঁদের রচনা সরকারি নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) স্বরূপে আবির্ভূত হওয়ার পর যে বিপ্লবী-দ্রোহী চেতনা নিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন সেই দ্রোহী কণ্ঠ সঙ্গীত সাধনায় নিয়োজিত (১৯৩০) হওয়ার আগ্ পর্যন্ত আর থামেনি। সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিকে নজরুল পরদেশী দস্যু, ডাকাত, লুণ্ঠনকারী, অপহরণকারী, পরধনলোভে মত্ত শোষকের বেশি মর্যাদা কখনো দেননি। যার ফলে সুযোগ পেয়ে শাসক সম্প্রদায় কবির জননন্দিত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেছে। নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত না হলেও যার হাতে পেয়েছে গোয়েন্দরা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। রাজদ্রোহের দায়ে নজরুলকে একবছর সশ্রম কারাদ- ভোগ করতে হয়েছে। -(শিশির কর : ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই : ১৯৮৮ : ১৭-৩৭)

লক্ষ করা যায়, গ্রন্থ নিষিদ্ধ করা এবং লেখককে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যাচারী শাসকরা সবকালেই তড়িৎ গতিতে তৎপর হয়েছেন। ৪৩২ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে অ্যারিস্টোফেনিস রচিত ‘ক্লাউড’ নাটকে রাজশক্তি গ্রন্থটিতে ‘ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন আছে’-এই অভিযোগে এটি এবং এথেন্সের রাজনীতিজ্ঞ ক্লিওনকে ‘স্বেচ্ছাচারী’ বলার জন্য তাঁর রচিত ‘দি আচার নিয়ান্স’ রাজরোষে পড়ে। খ্রীস্ট পূর্ব ৪৩ অব্দে ‘আর্সআনাটোরিয়’ গ্রন্থের জন্য তাঁকে নির্বাসন দ- দেওয়া হয়। সরকারি সমালোচনার জন্য আগাস্টাস ন্যারিয়েনাসের রচনাসম্ভার পুড়িয়ে ফেলা হয়। মধ্যযুগে ব্রিটেনে প্রথম যে গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়, তার নাম চি-া বাইবেল। ডিভোর্সের ব্যাপারে এই গ্রন্থের মতামত সম্পর্কে অষ্টম হেনরির স্পর্শকাতরতাই বইটি নিষিদ্ধ হবার কারণ। ১৫২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে এই বইয়ের লেখক উইলিয়াম টিনডেল-এর দু’হাজারের বেশি বাইবেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

অশ্লীলতার দায়ে রাজরোষে পড়েছে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত লেখকের রচনা। শেক্সপীয়রের নাটকও বাদ যায়নি। ১৮৩২ সালে ইংল্যাণ্ডে যে ‘দুর্নীতি দমন সমিতি’ হয় তাঁরা শেক্সপীয়রের নাটক কাটছাঁট করেন। অশ্লীল বলে শেলীর ‘অ্যালস্টার’-এর উপর হাত পড়ে। একই অভিযোগ উঠে কীটস, বায়রন এবং ভলটেয়ারের ‘কাঁদিদ’-এর বিরুদ্ধে। টলস্টয়ের ‘দি ক্রুয়ৎসার সোনাতা’ রাশিয়া ও আমেরিকায় অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধের কবলে পড়ে। ভারতেও ইংরেজ আমলে টলস্টয়ের গ্রন্থ রাজনৈতিক কারণে রাজরোষে পড়ে। অশ্লীলতার দায়ে জেমস্ জয়েসের ‘ইউলিসিস’ গ্রন্থের মুদ্রণ নিষিদ্ধ হয়। ব্রিটেনে, আমেরিকায় তাঁর গ্রন্থ পোড়ানো হয়। অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ সাড়া জাগানো গ্রন্থের নাম ডি এইচ লরেন্সের ‘লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার’। ১৯২৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত চলে বিচারের পর বিচার। শেষ পর্যন্ত রেহাই মিলে। অভিযোগ ওঠে এইচ জি ওয়েলস্-এর ‘অ্যান ভেরেনিকা’, হুইটম্যনের ‘লিভস্ অব গ্রাস’ এবং ভ্লাদিমির নভোকভের ‘লোলিতা’র বিরুদ্ধেও।

শাসকের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত, সব গ্রন্থের লেখকদের উপর অত্যাচার ও শাস্তি যুগে যুগে ছিল অমানুষিক এবং বর্ণনাতীত। যুগের লেখক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কেউই বাদ পড়েনি। গোঁড়া যাজকতন্ত্র ইউরোপে যেভাবে. যে কায়দায় মনীষিদের উপর অত্যাচার করেছে তার নৃশংসতা ও বর্বরতার রূপ ছিল ভয়ানক। নির্বাসন দ-, অন্ধ কারাগারে যাবজ্জীবন নরকযন্ত্রণা, প্রাণদ-, অঙ্গচ্ছেদ, আগুনের ছেঁকা, রচনাসহ অনলে নিক্ষেপ করার মতো মর্মান্তিক শাস্তি ভিন্ন-মতাবলম্বীদের পেতে হয়েছে। আরও উদাহরণ:

ফ্রান্সের আবেলার পীয়রকে (১০৭৯-১১৪২) সত্যসন্ধ্যানী হওয়ার অপরাধে তাঁর রচনা পুড়িয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইটালির পোপ তাঁকে ‘ইনফারনাল ড্রাগন’ ঘোষণা করেন। একই ধরণের অপরাধে বেকন রজারের (১২১৪- ১২৯২) ভাগ্যে জুটেছিল দীর্ঘ বন্দীদশা। ফ্লোরেন্সের স্যা ভোনা রোলাকে (১৪৫২-১৪৯৮) যাঁতা কাঁধে তুলে দিয়ে এমন পৈশাচিক অত্যাচার করা হয় যে, তিনি অভিযোগ স্বীকার করতে বাধ্য হন। ধর্মযাজকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও গির্জার সংস্কার চাওয়ার অপরাধে তারপর তাঁকে তাঁর রচনাসহ ঘটা করে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। প-িত অ্যগ্রিপ্পার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ হলে তিনি তাঁর দেশ নেদারল্যান্ড থেকে বেলজিয়ামে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। তাঁর বই দেশে বাজেয়াপ্ত হয় এবং বেলজিয়ামেও ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে অ্যগ্রিপ্পার কারাদ- হয়। মনীষী উইলিয়াম টিনডেলকে (১৪৯২-১৫৩৮) খোঁটায় বেঁধে শ্বাসরোধ করে পুড়িয়ে মারা হয়। স্পেনের মনীষী মাইকেল সারভেন্টাসের ভাগ্যেও একই শাস্তি জুটেছিল। তাঁর অপরাধ ছিল, ঈশ্বরের ‘ত্রিনিটি’ তত্ত্ব তিনি স্বীকার করেননি, এবং অস্বীকার করেছিলেন ঈশ্বরের পুত্রের অবিনশ্বর তত্ত্ব। ইটালির ধর্মযাজকদের সমালোচনার জন্য টমাস উইলিয়ামের ফাঁসি (১৫৫২ খ্রি.) হয়। তারপর তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। যাজকতন্ত্রের নিন্দা করায় আলেকজা-ার লেটনকে (১৫৬৮-১৬৪৯) শেকলে বেঁধে টানতে টানতে ল-নের নিউগেটে নিয়ে গিয়ে ইঁদুর ভর্তি মারাত্মক এক কুকুরের খুপরিতে রাখা হয়। তারপর অমানুষিক অত্যাচার, বেত্রাঘাত, কান কেটে, নাক কেটে অন্ধকার গারদে আমৃত্যু বন্দী করে রাখা হয়।

রোমের সম্রাট টাইবেরিয়ানের আমলে সম্রাটের কাজের সমালোচনা করায় ঐতিহাসিক কারডাসকে বন্দীদশায় না খেতে দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করা হয়। ‘দি ডিসকভারি অফ এ গেপিং গালফ্ হয়ার ইনটু ইংল্যান্ড ইজ লাইকলি টু বি সোয়ালোড বাই এ্যনাদার ফ্রেঞ্চ ম্যারেজ’ গ্রন্থটি লেখার জন্য জন স্টারসের (১৫৪৩-১৫৯১) হাত কেটে দেওয়া হয়। ‘এ কনফারেন্স এ্যবাউট দি নেকস্ট সাকসেশান টু দি ক্রাউন অব ইংল্যান্ড’ (১৫৯৪) গ্রন্থটির জন্য ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রাকরের ফাঁসি হয়। ‘হিসট্রি অব ইটালি’র লেখক টমাস উইলিয়ামের বই পুড়িয়ে ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ফাঁসি হয়। ডেনিয়েল ডিফো’র জরিমানা, কারাদ- হয় ‘দি শর্টেস্ট ওয়ে উইথ অল দি ডিসেন্টার্স’ নামক ব্যঙ্গ রচনার জন্য। ‘দি রাইটস অব ম্যান’ গ্রন্থের জন্য টমাস পেইন-এর কারাদ- হয়। রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে ফরাসি বিপ্লবের কথা প্রচার করার অভিযোগে লেখক রাদিশচেফকে মৃত্যুদ- দেওয়া হয়। ফ্রাঁসোয়া নোয়েল ব্যাবোফ এবং আঁদ্রে শোনিএ-কে গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ভলতেয়ারের কপালে জোটে নির্বাসন দণ্ড। রুশোকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

মধ্যযুগে বিজ্ঞান-চিন্তা যাজকতন্ত্রের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার কবলে পড়েছিল। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, সূর্য ঘোরে না- এই বৈজ্ঞানিক সত্যে বাইবেলকে অস্বীকার করা হয়েছে ধরে নিয়ে ধর্মযাজকরা তা বরদাশত করতে পারেনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিওকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দীর্ঘ তিরিশ বছর অপেক্ষার পর গ্রন্থ ছাপা হয়ে যখন কোপানিকাসের হাতে আসে, বিজ্ঞানী গ্রন্থটি হাতে পেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যগ করেন। যার ফলে নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে বেঁচে যান। ব্রুনো একই বৈজ্ঞনিক সত্য প্রচার করেছিলেন বলে গির্জার ভয়াবহ রোষে পড়েন। ১৬০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে খোঁটায় বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। জ্যেতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও নিজের আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ‘পৃথিবী ঘোরে’ তত্ত্ব সত্য বলে গ্রহণ করে যুগান্তকারী গ্রন্থ ‘ডায়ালগো’ (১৬৩২) ছাপা হলে যাজকদের ক্রোধ ও উৎপীড়নের শিকার হন। নিজের আবিষ্কার সত্য জেনেও বন্দী আবাসে থেকে প্রাণের দায়ে তিনি অপরাধ স্বীকার করে নেন। বন্দীদশায় ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আধুনিক যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর পাইকারিভাবে হিটলারের জার্মানিতে রাজরোষের ঘটনা ঘটে । ১৩ মে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নৎসিরা বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ২৫ হাজার গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলে । ম্যাক্সিম গোর্কি, স্টিফান জাইগ, কার্ল মার্কস, ফ্রয়েড, হেলেন কেলার, হোমিংওয়ে, লেনিন, স্ট্যালিন প্রমুখের রচনা আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আমেরিকাতে আইসেনহাওয়ারের আমলে কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে কমিউনিস্ট লেখকের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধী মনোভাবের কারণে তাঁদের গ্রন্থ পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

ইংরেজ আমলে ভারতের প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষার গ্রন্থই রাজশক্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্রিকা, ইস্তেহার, প্রচারপত্র ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। ফরাসীদের শাসনাধীন চন্দননগর স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিপ্লবীদের ঘাঁটি ছিল। এখান থেকে বইপত্র, লিফলেট বাংলায় ছাপিয়ে প্রচার করা হতো। তবে, ইংরেজ আমলে বাজেয়াপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সব ধারার গ্রন্থই আছে। আছে প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, সংগীত ইত্যাদি। সেই সঙ্গে পুস্তক-পুস্তিকা, ইস্তেহার, প্রচার-পত্র, সাময়িক-পত্র, সংবাদপত্র, কার্টুন, আলোকচিত্র ইত্যাদিও বাদ যেত না। -(প্রাগুক্ত)

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাঙালিদেরকে মেধাশূন্য করার জন্য পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানী সামরিক শাসকের এদেশীয় দোসররা ১৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রের মেধাবী শ্রেণি বুদ্ধিজীবীদের গুম, হত্যা করে তাদের মিশন শেষ করে। এই ধরনের বর্বর হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন ও অত্যাচারের হাত থেকে মধ্যযুগ পার হয়ে এসে আধুনিক যুগ, একুশ শতকও মুক্ত নয়। উপমহাদেশে গতশতকে প্রতিবাদের জন্য ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজশক্তির কারা নির্যাতনের প্রত্যক্ষ উদাহরণ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) এবং আমাদের জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯০৮ সালে সিরাজী’র প্রকাশিত ‘অনলপ্রবাহের’র দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি ‘ইংরেজদের দাসত্বের বিরুদ্ধে’ গোলাম জীবনের প্রতিবাদ করেন। তাঁর সে বই সরকারি আদেশে বাজেয়াপ্ত হয় এবং তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তিনি ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে আত্মগোপন করেন। সেখানে তিনি ‘মহাশিক্ষা কাব্য’ রচনা করেন। এরপর তিনি কলকাতায় এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আদালতের রায়ে তাঁকে দু’বছর সশ্রম কারাদ- ভোগ করতে হয়। বাঙালী মুসলমান লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরেজ বিরোধী গ্রন্থ লিখে কারাদ- ভোগ করেন। (দ্রষ্টব্য : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি : ২০১৫ : ৬৬৫)

আর কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যাঙ্গনে (১৯১৯-১৯৪৩) আবির্ভাবের পর চব্বিশ বছরের কাব্য-সঙ্গীত সাধনার প্রথম একযুগ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে একাই লড়ে গেছেন। তারই উত্তরাধিকার স্বাধীন বাংলাদেশে ৯০এর দশকে, ২০২৪এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বর্তমান প্রজন্ম। নির্ভয় তারুণ্য।

দুই.

গতশতকে উপ-মহাদেশে প্রথমাবস্থায় নজরুল দ-ভোগী, নির্যাতীত হলেও শেষাবধি জিৎ হয়েছে তাঁরই। বাংলা ও বাঙালির হৃদয়ে জাতীয় কবি’র মর্যাদায় চিরকালের জন্য তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন। পঁচিশ বছরের মাথায় বেনিয়া শাসকগোষ্ঠীকে ধনঞ্জয়ের প্রহার মাথায় নিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে এদেশ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আঘাত দিয়েই তাদের বিদায় করা হয়েছে। ‘কামাল পাশা’ কবিতায় নজরুলের উক্তি ছিল এমন,

পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত এরা ডাকাত

তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত। (সংক্ষেপিত)

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১০ কার্তিক, শুক্রবার ১ম বর্ষের ১৭শ সংখ্যায় ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় প্রকিাশিত ‘দুঃশাসনের রক্তপান’ কবিতায় নজরুল সমকালের এবং আগামী দিনের তারুণ্যের উদ্দেশ্যে বলে গেছেন, অত্যাচারী শোষকের প্রতি কী হবে বিপ্লবী তারুণ্যের আচরণ এবং উচ্চারণ,

বলরে বন্য হিংস্র বীর

দুঃশাসনের চাই রুধির

চাই রুধির রক্ত চাই

ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই

দুঃশাসনের রক্ত চাই

দুঃশাসনের রক্ত চাই।

সম্পূর্ণ কবিতা জুড়ে আছে দুঃশাসনের শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। যে বাণী উদ্দীপিত করেছে একালে একুশ শতকেও,

অত্যাচারী সে দুঃশাসন

চাই খুন তার চাই শাসন

হাঁটু গেড়ে তার বুকে বসি

ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি

আয় ভীম আয় হিংস্র বীর

কর্ আ-কণ্ঠ পান রুধির।

ওরে এ যে সেই দুঃশাসন-

দিল শত বীরে নির্বাসন

কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত

করেছে রে এই ক্রুর স্যাঙাত।

মা বোনদের হরেছে লাজ

দিনের আলোকে এই পিশাচ।

বুক ফেটে চোখে জল আসে

তারে ক্ষমা করা ? ভীরুতা সে। -(সংক্ষেপিত)

নিশ্চিত, দ্রোহীর এই নির্ভয় চৈতন্য শতাব্দী পেরিয়ে গত জুলাইয়ে এদেশের বিদ্রোহে তারুণ্যের প্রশস্ত বুকে ঠাঁই নিয়েছে। অন্য সময়ে যে তরুণ অলস আড্ডা দেয়, যে তরুণী পর্যাপ্ত সময় নিয়ে চোখে কাজল টানে, বিদ্রোহের দিনগুলোতে দেখা গেছে, হাতের কাছে কিছু না পেয়ে সেই তরুণ গাছের ডাল ভেঙ্গে তাকে হাতের লাঠি বানিয়েছে, চোখের কাজল দিয়ে সেই তরুণী নগরের দেয়ালে একটি মুষ্টিবদগ্ধ হাত এঁকে দিয়েছে। লিপস্টিক দিয়ে দেয়ালে প্রতিবাদী উচ্চারণ লিখেছে। এই প্রতিবাদী গ্রাফিতি বা দেয়াল চিত্র রাস্তার শিল্প, শিল্পকলার যত মাধ্যম আছে তার মধ্যে গ্রাফিতি সর্বাধিক গণসম্পৃক্ত শিল্পধারা। ইন্টারনেটের যুগে বর্তমান প্রজন্ম এর সাথে পরিচিত ছিল।

সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সংগঠিত গণ-আন্দোলনগুলোতে বিক্ষোভের অন্যতম অভিব্যক্তি হিসেবে ‘গ্রাফিতি’ ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্বভাষা ও প্রতিবাদী চেতনার সাথে একাত্ম ছাত্র-জনতা জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরের দেয়াল, সড়কে, বিভিন্ন স্থাপনায় গ্রাফিতি অংকন করেছে। এতে ক্ষোভের ভাষা জনমনে নূতন প্রেরণার জন্ম দিয়েছে। মনের ভিতর পুষে রাখা ক্ষোভ প্রকাশের ভাষা, উদ্যম, সাহস ও চেতনা আমাদের তারুণ্য উত্তরাধিকার সূত্রে দ্রোহী নজরুলের মতো দ্রোহী কবিদের কাছ থেকে আত্মস্থ করেছে। প্রতিটি তরুণ বালক বেলায় মাধ্যমিক স্তরে নজরুলের ‘সংকল্প’ কবিতা পাঠ করেছে। তরুণ সময়ে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা তাদের বুকের জমিনে সাহসের বীজ বপন করেছে।

জন্ম নিয়েছে প্রতিবাদী সাহিত্যের এক নতুন ধারা। নতুন কবিতা। তাদের ক্ষোভের ভাষা শ্লোগানে, তাদের কণ্ঠে, সংগ্রামের শক্তিতে, তাদের অনুভূতিতে এই শতাব্দীর শিল্পনির্ভর বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। (মুহাম্মদ কামাল হোসেন : গণ-অভ্যুত্থানে সাহিত্যের ছাপ: যুগান্তর : ৮. ১১. ২০২৪) যখন তাঁরা কবি নজরুলের মতোই দ্রোহী কণ্ঠের প্রতিবাদ লিখেছে দেয়ালে, বলেছে,

‘বুকের ভিতর অনেক ঝড়

বুক পেতেছি গুলি কর।’

বলেছে,

‘সাঈদ আবরার মুগ্ধ

শেষ হয়নি যুদ্ধ… ‘

আরও বলেছে, ছাত্র যদি ভয় পাইতো / বন্দুকের গুলি

উর্দু থাকতো রাষ্ট্রভাষা / উর্দু থাকতো বুলি।

বিগত ১৬ বছর যাবত বাংলাদেশের জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে তৎকালীন সরকার নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করে গেছে। তাদের দমন-নিপীড়ণের নিষ্ঠুর শাসন গণআন্দোলনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। প্রতিবাদী মানুষের ঢল নেমে আসে রাজপথে। জনপদে জনপদে দেয়ালগুলো তারুণ্যের সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ অভিব্যক্তির শিলালিপি হয়ে উঠে। প্রাচীরে প্রতিবাদের গ্রাফিতি দেয়ালের মুখ হয়ে ওঠে। সেই মুখ চিৎকার করে প্রকাশ করতে থাকে গণমানুষের বুকে চেপে থাকা ক্ষোভের কথা।

ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামেরসহ সারাদেশে অলিগলি-রাজপথে এখন আবু সাঈদ, মুগ্ধর ছবির পাশাপাশি শোভা পেয়েছে বিভিন্ন স্লোগান। শহরের দেয়ালগুলো যেন নতুন দিনের ইশতেহার হয়ে উঠেছে। ‘স্বাধীনতা এনেছি যখন, সংস্কার করি’, ‘ইতিহাসের নতুন অধ্যায় জুলাই ২৪’, ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো জুলাই’, ‘আমাদের দেশের ভাগ্য আমরা পরিবর্তন করব’, ‘আমাদের দেশ আমাদেরই গড়ে নিতে হবে, পি-ির গোলামি ছেড়ে দিতে হবে’, ‘ভাই কারও পানি লাগবে, পানি…,’ ‘রাক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়’- এমন শ্লোগানের পাশাপাশি লেখা হয়েছে অধিকারের কথাও। ‘বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিষ্টান, বাংলার আদিবাসী সুরক্ষার দায়িত্ব সবার’ দেয়ালে গ্রথিত এমন স্লোগানই বলে দেয় কেমন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করে বর্তমান প্রজন্ম। একটা সমন্বয়ের, সমাজ বদলের ছবিই যেন উঠে এসেছে দেয়ালগুলোতে। বৈষম্য থাকবে না, ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ থাকবে না, কথা বলা যাবে নির্ভয়ে, তেমন বাংলাদেশের জন্যই তো লড়ে গেছেন আবু সাঈদ, হৃদয় তাড়ুয়া আর মুগ্ধরা। বলা বাহুল্য, সময় নিয়ে পরিকল্পনা করে, লে-আউট করে কিংবা প্রচলিত শিল্পমান বিচার করে এগুলো আঁকা বা লেখা হয়নি। এইসব প্রতিবাদের ভাষাচিত্র প্রচলিত শিল্পমানের বিপরীতে নতুন শিল্পমান তৈরি করেছে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে দেখতে দেখতে এক দফা অর্থাৎ, সরকারের পদত্যাগ পর্যন্ত কয়েক সপ্তাহের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের জোয়ার আমাদের নতুন করে ইতিহাসের শিক্ষা দিয়ে গেলো। যখন আক্ষরিক অর্থেই কেউ কথা বলতে পারছিল না, ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট হয়েছে, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রতিবাদী ছাত্র-জনতাকে। ভয়ভীতির সেই সময় সাহস জুগিয়েছে একদিকে দেয়াল আর দেয়ালের ভাষা অন্যদিকে বিদ্রোহী কবি’র শির না নোয়ানো কণ্ঠের বাণী। এদেশের প্রতিটি নাগরিক চাক্ষুষ করেছে, ২০২৪ সালের কোটা আন্দোলনের শুরুর দিকে স্বৈরাচারী সরকারের বিপক্ষে কোনো মতামত দেওয়া ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তখন বুক জোড়া সাহস নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে যে তারুণ্য, তাঁর চোখে তখন জ্বলজ্বলে নিশান হয়ে ভেসে উঠেছে ‘তারুণ্য-নির্ভর বিদ্রোহের বাণী’, আনন্দ-উল্লাস ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর এবং ‘ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়’, ‘চির উন্নত শির’-এর মতো অভয়বাণী।

গত অর্ধশতকে জন্ম নেওয়া এই প্রজন্ম বড় হতে হতে শাসকদের আচরণে কেবল শোষণ দেখেছে। যে শোষণের শুরু বৃটিশ সাম্যাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের হাতে। তাদের পুঁজিবাদী নীতি এই উপমহাদেশে স্বাধীনতার পরেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। শিল্প-বিপ্লবের নামে উদর পূর্তির জন্য বৃটিশরা তৎকালে যুক্ত বাংলার সম্পদ শোষণ করে ইংল্যান্ডে পাচার করেছে। ১৯৪৭ এর পরে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির পাঞ্জাবি শাসক-শোষকেরা ‘পূর্ব-পাকিস্তান’কে একই কায়দায় শোষণ করে জনগণের অর্থ-সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ করেছে। নির্বিচার অর্থনৈতিক শোষণের কারণেই মূলতঃ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে ‘বাঙালি’ স্বাধীন বাংলাদেশে ভেবেছিল পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু তা হয়নি। সেই একই শোষকের উত্তরাধিকার হয়ে বাঙালি শাসকই আবার শোষকের নীতিতে লক্ষ-হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে উন্নয়নের বাঁশি বাজিয়ে গেছে। দেশপ্রেমের নামে স্বৈরশাসকের এই ভ-ামী শেসপর্যন্ত ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু সচেতন বিপ্লবী তারুণ্য পুঁজিবাদী শোষক নমরূদদের নির্বিচার শোষণকে রুখে দিয়েছে। যৌবনের এমন বাঁধভাঙা প্লাবনের মতো অচণায়তন ভেঙে দেওয়া তখনই সম্ভব যখন তারুণ্য মনে রাখে,

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু

ওই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।…

রাজপথে শ্লোগানে জানিয়ে দিয়েছে-

দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি

ভিক্ষুকের এ লজ্জা-বৃত্তি.

বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ দাও, তেজ দাও মুক্তি-গরব!

দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

নিবীর্য এ তেজঃসূর্যে

দীপ্ত কর হে বহ্নি-বীর্যে,

শৌর্য, ধৈর্য মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব!

দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,… (নজরুলের ‘বিষের বাঁশী’ থেকে)

আন্দোলনকারী বিপ্লবীদের পক্ষে সত্য উচ্চারণ ‘বন্দি-বন্দনা’ কবিতাটি রাজপথে হয়ে উঠেছে শৃঙ্খল মুক্তির গান। স্বৈরাচারী সরকার মুক্তিকামী তারুণ্যকে যত বন্দীত্বের বাঁধনে বেঁধেছে, তত তারা গর্জে উঠেছে। বাঙালির প্রাণের মানবতাবাদী এক কবির রচনা তখন শুধু তাঁর কালেই আর সীমাবদ্ধ থাকল না। শতবছর পরে ঢাকার রাজপথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বর মুখরিত হলো সেই গানে,

কারার ঐ লৌহ-কবাট

ভেঙে ফেল, কর্-রে লোপাট

রক্ত জমাট

শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী!

ওরে ও তরুণ ঈশান!

বাজা তোর প্রলয় বিষাণ!

ধ্বংস-নিশান

উড়ুক প্রাচী’র প্রাচীর ভেদি।….

ওরে ও পাগলা ভোলা!

দে রে দে প্রলয় দোলা

গারদগুলো

জোরসে ধ’রে হেঁচকা টানে

মার হাঁক হায়দরি হাঁক

কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক

ডাক ওরে ডাক

মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে।… (ভাঙার গান)

নির্ভয় মৃত্যুকেইেআমাদের সন্তানেরা স্বৈরাচার পতনে নতুন জীবনের জন্য ডেকেছে। বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছে নাম না জানা হাজারো তারুণ্য। সমাজে যাদের বলা হয় বিবেক, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আছে প্রশ্ন। তাদের উদ্দেশ্যে শুনেছি তারুণ্য দিলখোলা আবৃত্তি করেছে,

বল্ রে তোরা বল নবীন—

চাইনে এসব জ্ঞান প্রবীণ!

স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব করছে এরা দিনকে দিন

চায় না এরা হই স্বাধীন।…

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ।

ধামা ধরা! জামা ধরা! মরণ ভীতু! চুপ রহো!

আমরা মানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!

এই দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি — মরব শেষ।

নরম গরম পচে গেছে আমরা নবীন চরম দল!

ডুবেছি না ডুবতে আছি, স্বর্গ কিংবা পাতাল তল। -(বিদ্রোহীর বাণী)

সেদিন রাজপথে সারা দেশে যারা প্রতিবাদী ছিল তাঁরা সকলেই প্রকৃত অর্থে নবীন চরম দল। নতুন জীবন দানের জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি হয় যারা। শেষ পর্যন্ত লড়ে। কালজয়ী আরও একটি গান, শুধু সেদিন নয়, ১৯৫২-৬৯, ৭১-৯০, ৯০-২০২৪ সবসময় প্রতিবাদের মিছিলে সামনের কাতারে বিপ্লবীরা গেয়েছে। বন্দিত্বের ‘শিকল পরার ছল’ অত্যাচারির পায়ের শিকল হয়েছে,

এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল!

এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।।

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,

ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের-সবার বাঁধন ভয়।

এই বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে ক’রবো মোরা জয়,

এই শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল।

…..

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা,

এযে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা!

এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,

মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।। -(শিকল পরার গান)

২৪শে জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে বিপ্লবের যে আগুন জ্বলেছে, সেটা ছিল সত্যিকার অর্থেই নজরুলের ভাষায়, বজ্রানল। দিকে দিকে জ্বলে উঠেছিল, জালিমের পতন না হওয়া পর্যন্ত সেই আগুন আর নিভেনি। সেদিন রাজপথে যারা অকুতোভয় ছিল, কারাবন্দী হয়েছে, গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারা ছিল-নজরুলের ভাষায়, ‘মুক্তি-সেবক দল’। যাদের বুকের ভিতরের মুক্ত স্বাধীন সত্যকে কেউ বাঁধতে পারে না। প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদী রাজদ্রোহী হয়, অথচ অন্যায় করেও রাজা প্রজাদ্রোহী নয়! তারুণ্য সেদিন ঘোষণা করেছে,

আসিতেছে শুভদিন,

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।

হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ।াঙিল যারা পাহাড়,

পাহাড়-কাটা সে পথের দু’পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,

তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,

তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;

তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহদেরি গান,

তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।

…..

মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,

উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নিচে কাঁপিতেছে শয়তান।

বাংলাদেশে গত জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে সারা-বিশ্ব অবলোকন করেছে জনতার জয়। মহা-মানবের উত্থান। এই জয়কে নস্যাৎ করার চক্রান্ত সেকালে যেমন সক্রিয় ছিল একালেও তেমনি বজায় ছিল। উপমহাদেশে সেকালে এবং একালেও শোষকের কাছে বিভেদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে একে অপরের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া। কুশাসনকে কুক্ষিগত করার একমাত্র উপাদান হয়েছে ধর্মের অপব্যবহার। নজরুল ‘কা-ারি হুশিয়ার’ রচনা করে সেকালের নেতাদের যেমন হুশিয়ার করেছেন, এই হুশিয়ারি একালেও সমান প্রযোজ্য হয়েছে। বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র জনতা ‘কা-ারী হুঁশিয়ার’ গানটি সেদিন রাজপথে গেয়েছে। কেননা, সচেতন তারুণ্য বাংলাদেশে গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিভেদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ছিল সজাগ। গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে তাঁরা গেয়েছে,

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার

লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,

ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?

কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।

এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।।

….

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,

কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!

‘হিন্দু না ওরা মুসলিম?’ ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা’র।।

….

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান

আসি’ অলক্ষে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?

আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।। -(কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)

আশার কথা, যেকোন সংকটে জাতির মুক্তির ত্রাতা চিরকালের তারুণ্য এই বিভেদের বীজ উৎপাটন করতে সচেষ্ট। ষড়যন্ত্র থেমে নেই। বলেই শতদল তরঙ্গের মতো একসাথে তারা এই গানটিও গেয়েছে,

চল চল চল!

উর্দ্ধ-গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী-তল

অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল রে চল রে চল!

চল্ চল্ চল্!

ঊষার দুয়ারে হানি’ আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,

আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল।…. (চল্ চল্ চল্, সন্ধ্যা)

বলা বাহুল্য, বাধার বিন্ধ্যাচল ডিঙিয়ে চিরজয়ী তারুণ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। আশা করা যেতে পারে, তারা রুখে দেবে ভবিষ্যতেও যে কোন ষড়যন্ত্র। আমরা বারবার তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অচলায়তন ভেঙেছি। কিন্তু মুক্তি আসেনি। বাঙালির স্বতন্ত্র্য বাসভূমি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অর্ধশত বৎসর পেরিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ শাসকের শোষণের নিগড় থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই আবারও নজরুলকে লক্ষ্য করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উক্তি সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে একুশ শতকে। প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন,

আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সঙ্গীত কন্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীমান সুভাষের মতো তরুণ

নেতাদের অনুসরণ করিব। …আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের

ভাবী বংশধরেরা এক-একটি অতি-মানুষে পরিণত হইবে। -(প্রাগুক্ত)

বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনে উপর্যুক্ত ভবিষ্যৎ বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ২৪’এ জুলাই গণ-আন্দোলনে তাঁরা এক একটি অতি-মানুষে পরিণত হয়েছিল। আবারও যদি সংকটে পতিত হয় আমাদের মাতৃভূমি, বিশ্বাস আবারও তারুণ্যের শক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো আমরা। এই বিশ্বাস আজ আর অমূলক নয়।

লেখক:সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ।